Die Ruine des gallorömischen Bades befindet sich auf der Engehalbinsel bei Bern. Sie zeigt anschaulich auf, welche öffentlichen Badeeinrichtungen und Verweilmöglichkeiten einer kleinstädtischen Bevölkerung vor rund 2000 Jahren zur Verfügung standen.

Vorgehen

Vorbereitung

Bezug heute – früher

Körperhygiene und Baden

Heute gehören Bade- und Duschanlagen zur Grundausstattung einer Wohnung. Es ist selbstverständlich, dass wir neben Kalt- immer auch genügend Warmwasser haben. Ausserdem stehen vielerorts saisonal geöffnete Freibäder oder sogar geheizte Schwimmbäder zur Verfügung. In den meisten Städten gibt es heute auch Saunen und in vielen gehobenen Hotelanlagen sogenannte Spas: Hier entspricht das Angebot für Körperhygiene und Entspannung annähernd demjenigen von grossen römischen Thermenanlagen.

Dass diese sanitären Anlagen jedoch auch in der Schweiz erst in den letzten gut 100 Jahren nach und nach zum Standard wurden, darf vor dem Besuch des Römerbades kritisch beleuchtet werden. Gerade auch deshalb, weil sie für den Grossteil der Weltbevölkerung auch heute nicht selbstverständlich sind und somit ein grosses Privileg bedeuten.

Römische Gutshöfe, wie beispielsweise diejenigen von Münsingen, Bümpliz oder Toffen, besassen Privatbäder, welche einer privilegierten Oberschicht zur Verfügung standen. Der gallorömischen Landbevölkerung hingegen war das kultivierte Baden versagt. Dies war nur in den öffentlichen Badeanstalten, den sogenannten Thermen, in den Städten möglich.

Mit den Schülerinnen und Schülern kann über die Thematik des Badens gut gesprochen werden, da sie sicher aus eigener Erfahrung über solche Anlagen Bescheid wissen. Der Transfer «heute – früher», von heutigen, durchwegs wohlig warmen Hallenbädern mit geheiztem Badewasser zu römischen Bädern, ist deshalb plausibel.

Bodenheizungen

Einige Schülerinnen und Schüler kennen von ihrem Zuhause her die Bodenheizung. Da die gallorömische Badeanlage Reste und teilrekonstruierte Teile einer Boden- und Wandheizungsanlage besitzt, ist auch hier ein Vergleich «heute – früher» sinnvoll.

Themen, die vorgängig behandelt oder vertieft werden können

Öffentliche und private Bäder

Heute: Wo und in welchen Bädern können wir heute baden? Wie sind diese Bäder eingerichtet? Wo gibt es Bäder, die geheizt sind, und womit heizt man sie?

Römerzeit:

- Wie haben einfachere Badeanlagen und private Bäder ausgesehen? Wie wurden sie benutzt? (Baderegeln)

- Wo konnte warm gebadet werden?

- Gab es geheizte Schwimmbecken wie in heutigen Hallenbädern?

- Wie wurden römische Bäder beheizt? Welches Brennmaterial stand zur Verfügung?

- Woher kam das Badewasser? Wie wurde es zugeführt?

Siehe dazu die Beschreibungen und die entsprechende Bildergalerie unter:

Hilfreiche Lehrmittel

Zur Erarbeitung und zur selbständigen Vertiefung dient das «IdeenSet Gallo-Römische Zeit», speziell das darin enthaltene Römerlexikon. Darin finden die Lernenden ausführliche, stufengerechte Texte sowie ergiebiges Bildmaterial und sie können Vergleiche mit heute herstellen.

Zudem gibt es thematisch passend das Medienpaket Gallo-Römische Zeit, welches diverse Arbeitsmaterialien beinhaltet.

Sowohl für den thematischen Unterricht im Klassenzimmer wie auch für die Exkursion zur Badeanlage eignet sich der Archäologiekoffer «Die Römer» mit archäologischen Funden und das Medienpaket Gallo-Römische Zeit.

Ein weiterer Archäologischer Lernort bezieht sich auch auf dieses Thema: Römerbad von Münsingen.

1. archäologische Spuren forschend wahrnehmen

Fragen und Vermutungen

Wo befinden wir uns? Wie ist der Ort in der Landschaft eingebettet? Was erkennen wir?

Aufträge und Lernaktivitäten

- Wo steht ihr? Betrachtet die Umgebung und tauscht eure Erkenntnisse untereinander.

- Schaut zusammen auf der Landkarte nach, wo sich das Römische Bad befindet. Wie ist es landschaftlich eingebettet?

- Betrachtet jetzt das Flugbild und sucht darauf die Ruine.

- Fällt euch etwas zur Lage des Bades auf?

- Warum steht dieses Bad in einem Wald?

2. archäologische Spuren handelnd erschliessen

Fragen und Vermutungen

Was ist da zu sehen? Wo wurde diese Anlage errichtet? Welche Gebäudeteile, die zur Ruine gehören, sind gut erkennbar?

Aufträge und Lernaktivitäten

Übersicht über das römische Bad gewinnen

- Umrundet zuerst den ganzen Schutzbau und betrachtet die darin liegende Ruine von allen Seiten genau. Hier könnt ihr beginnen, eigene Fotos aufzunehmen. Sie dienen euch später für eure Exkursionsdokumentation oder für eine Präsentation.

- Zeichnet jetzt einen Plan (Grundriss) der Anlage.

- Nehmt einen Kompass und zeichnet den Nordpfeil im Plan ein.

- Messt mit Messbändern die Länge und Breite der Anlage. Ihr müsst dabei den Abstand vom Schutzzaun zu den Mauern der Ruine abziehen.

- Erstellt eine Liste der Baumaterialien, die ihr in der Ruine feststellen könnt.

- Versucht Räume und Raumabgrenzungen (Wände und Böden) zu erkennen. Wo könnte der Eingang gelegen haben?

Die einzelnen Teile des Bades unter die Lupe nehmen

Grundmauern

- Woher stammt das Steinmaterial der Grundmauern? Überlegt euch, wie diese grosse Masse an Steinen zum Bauplatz gekommen ist. Welche Hilfsmittel wurden dabei eingesetzt?

- Womit wurden die Steine der Mauern befestigt? Kennt ihr dieses Material vom heutigen Mauerbau her? Welche Werkzeuge und welches weitere Baumaterial haben die Maurer dafür noch verwendet? Erstellt eine Liste.

- Erkennt ihr, welche Steinarten die Maurer zum Mauerbau verwendet haben?

- Findet ihr bearbeitete, das heisst mit Werkzeugen zurechtgehauene Steine? Zeigt sie einander und macht Detailfotos.

- An einigen Mauerflächen findet ihr einen weissen, kreideartigen Belag: Könnt ihr euch erklären, was dies bedeuten könnte?

Die Heizanlage

Ihr seht zwei mächtige, rötlich gefärbte Sandsteinblöcke und eine Rundbogenöffnung. Das war die Heizanlage des Bades.

- Überlegt euch, warum die Sandsteine eine rötliche Farbe haben.

- Welche Personen haben hier geheizt?

- Womit wurde geheizt, damit eine grosse Hitze entstehen konnte? Denkt dabei an heutige Grillfeuer.

- Woher stammte das Brennmaterial?

Die Hypokaustanlage

Die Boden- und Wandheizung, der Hypokaust

Betrachtet zuerst den ganzen Boden: Darauf liegen einzelne quadratische Bodenplatten und drei Pfosten.

- Erkennt ihr, aus welchen Materialien sie bestehen? Wer stellte diese Platten her?

- Zählt die quadratischen Bodenplatten an einem wiederaufgebauten Pfeiler. Falls ihr Zeit habt, rechnet aus, wie viele solche Platten für den ganzen Raum hergestellt werden mussten.

- Schaut euch die rekonstruierte Bodenkonstruktion in diesem Teil des Bades an.

- Überlegt euch, warum es einen solchen Hohlraum unter dem Boden brauchte.

- An der Innenwand könnt ihr hohle, rechteckige Backsteine erkennen. Sie dienten der Erwärmung der Wände.

- Stellt euch den Weg der Warmluft vor, welche durch diese Konstruktion zog, und zeichnet ihren Weg auf eurer Zeichnung mit roten Pfeilen ein.

- Wo ist es am heissesten? Welcher Raum ist am kältesten?

- Kennt ihr moderne Bodenheizungen? Wie werden diese erwärmt?

Die Piscina

Die Piscina bildete das Kaltwasserbad der Anlage. Einzig hier konnten die Badenden in das wohl brusttiefe Wasserbecken steigen und sich erfrischen. Ein entsprechend grosses Warmwasserbad gab es nicht: Zur Verfügung standen nur ein oder mehrere Bottiche oder Steintröge (Alveus), welche mit Warmwasser gefüllt waren.

Aufträge zur Piscina

Schaut euch die Reste des Wasserbeckens an. Im Vordergrund erkennt ihr die massive Grundmauer der Aussenwand des Bades. Dahinter könnt ihr die Resten der Piscina, des Kaltwasserbades, erkennen.

- Ihr seht hier, wie beim Hypokaust, eine teilweise Wiederherstellung (Rekonstruktion) des Badebeckens. Wie wurde das Wasserbecken gegen die Aussenmauern hin abgedichtet? Erkennt ihr, wie man den Beckenboden und die Wände wasserdicht versiegelt hat? Achtet auf die Farbe des verwendeten Materials. Woraus könnte es bestehen?

- Betrachtet die verschiedenen Lagen des Bodens.

- Stellt euch vor, ihr würdet hier im Sommer, aber auch im Winter baden. Besprecht eure Vorstellungen miteinander.

Die Latrinen

Aufträge zu den Latrinen

Vor der Heizanlage steht heute eine spezielle Holzkiste über einem darunterliegenden Kanal. Euch wird sicher rasch klar, worum es sich hier handelt.

- Kennt ihr moderne Anlagen zu diesem Zweck? Worin liegen die Unterschiede?

- Stellt euch vor, ihr würdet eure «Geschäfte» – wie in gallorömischer Zeit – nebeneinander verrichten. Wäre das heute vorstellbar? Besprecht eure Gefühle dazu.

3. archäologische Spuren deuten

Fragen und Vermutungen

Wer hat diese Anlage gebaut? Welche Spezialisten (Handwerker) haben hier gewirkt? Woher stammen die Baumaterialien? Wie lange hat es wohl gedauert, bis die ganze Anlage erbaut war? Wie alt könnte die Anlage ungefähr sein? Scheint alles gleich alt zu sein?

Aufträge und Lernaktivitäten

Überlegt euch Antworten auf folgende Fragen:

- Wer hat dieses Bad gebaut? Welche Spezialisten brauchte es dazu? Erstellt eine Liste der Handwerksberufe.

- Welche Baumaterialien brauchte es, um dieses Bad zu bauen? Listet diese auf.

- Warum wurde das Bad gerade an dieser Stelle errichtet?

- Woher stammte das viele Wasser, welches dieses Bad benötigte? Wie wurde es hergeleitet?

4. archäologische Spuren bewerten

Fragen und Vermutungen

Wie kann die Anlage kulturgeografisch und zeitlich/geschichtlich verortet werden? Welche sozialen Bezüge sind mit dieser Anlage verbunden? Wie hat man sich die Anlage in ihrem Originalausbau vorzustellen?

Aufträge und Lernaktivitäten

- Sucht auf dem ausgelegten Zeitstrahl möglichst genau die Epoche, welche zu diesem archäologischen Fundort passen könnte. Welche Bauwerke, die ihr kennt, gehören auch in diese Zeit?

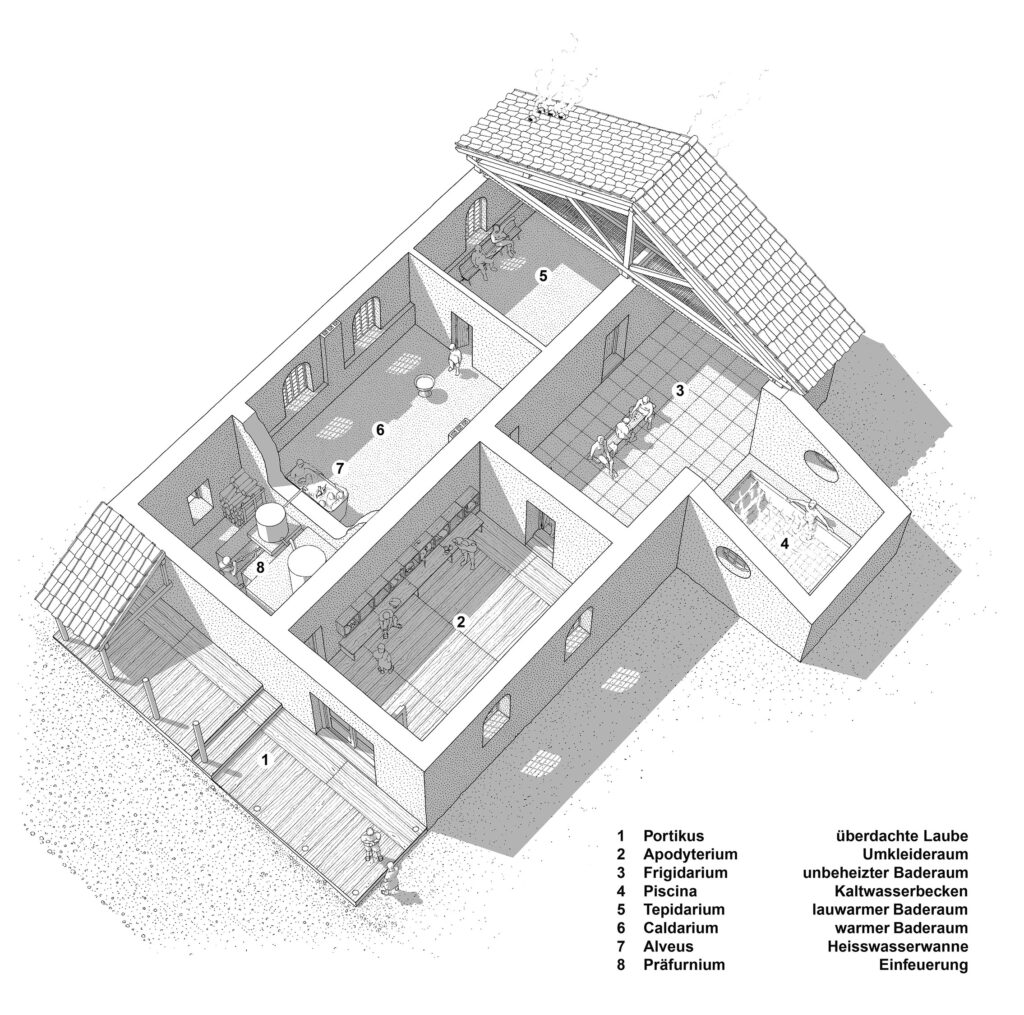

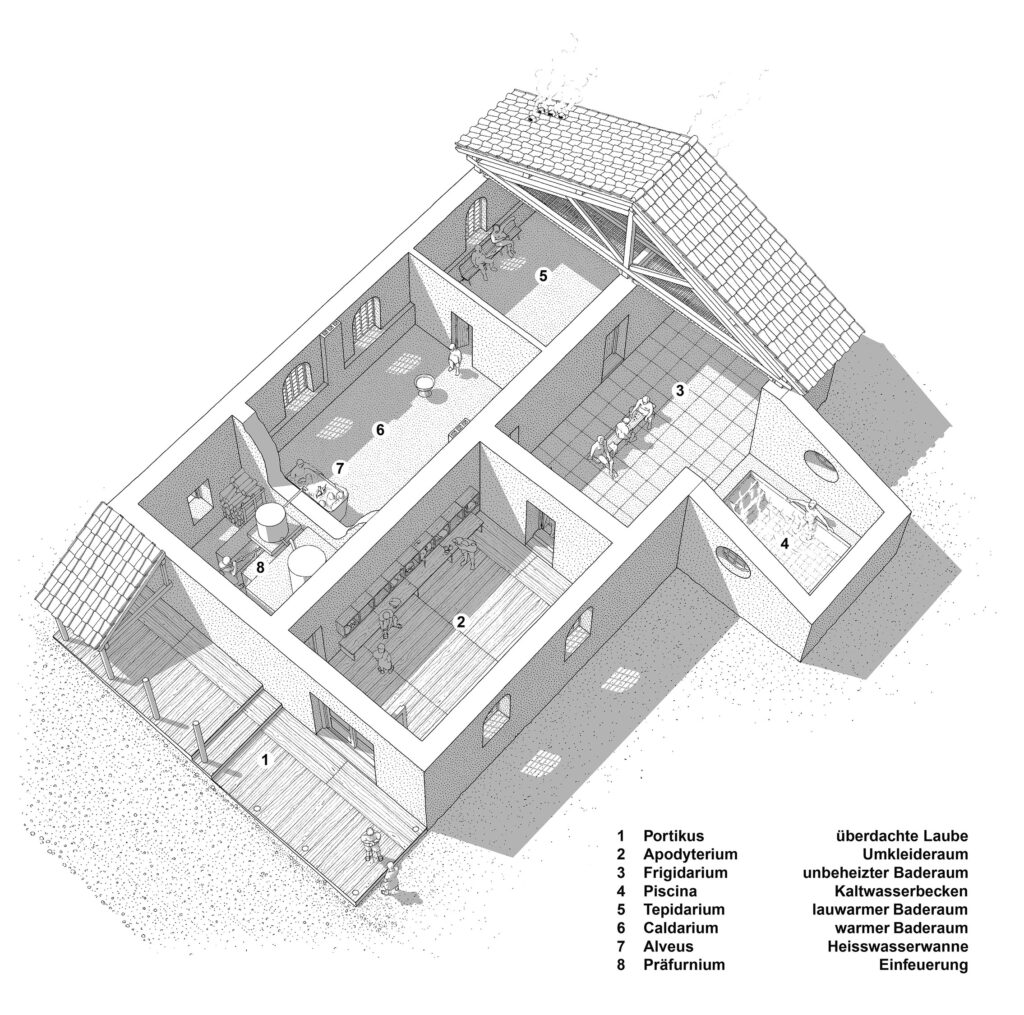

- Nehmt die Rekonstruktionszeichnung, schreitet die Ruine nach den Nummern auf der Zeichnung nochmals ab und vergleicht den Zustand «heute – früher».

3. Beantwortet zusammen folgende Fragen:

- Wer lebte hier rund um diese Badeanlage? Listet in Stichworten alle Bewohnerinnen und Bewohner auf.

- Warum haben die Menschen dieses Ortes ein Bad besucht?

- Durften alle Menschen, die baden wollten, gemeinsam das Bad benutzen?

- Welche besonderen Berufsleute brauchte es in diesem Bad? Denkt dabei an heutige Hallenbäder und Spas.

- Welche Personen sorgten für den Betrieb des Bades?

Fragestellungen und mögliche Antworten zum Klassengespräch für den Lernort Römerbad Engehalbinsel

(Informationen für Lehrpersonen)

Generelles

Thermen sind ein wichtiger Bestandteil der römischen Kultur und des öffentlichen Lebens. Insgesamt zeigen sie den hohen Stellenwert von Hygiene, Gemeinschaft und Kultur. Thermen sind auch ein gutes Beispiel für die enormen technischen Kenntnisse der Römer und die Qualität ihrer Bauten.

Wozu diente das Bad?

Die Thermen dienten der Körperpflege und Hygiene. Regelmässiges Baden und das Reinigen des Körpers waren wichtig, um Krankheiten vorzubeugen und die Gesundheit zu erhalten.

Thermen waren aber nicht nur Orte der Körperpflege, sondern auch gesellschaftliche Treffpunkte. Die Menschen trafen sich dort, um sich zu entspannen, zu plaudern, Geschäfte zu machen oder sich zu vergnügen. Die Thermen förderten so das soziale Leben und die Gemeinschaft.

Wer hat die Badeanlage gebaut?

Die Errichtung des Bades war in der Planung und Durchführung der Bauarbeiten sicher anspruchsvoll. Dazu bedurfte es verschiedener und erfahrener Fachleute: eines gut ausgebildeten Architekten/Baumeisters und eines professionellen Bautrupps, welcher Erfahrung im Errichten und Herstellen eines Bades mit Hypokaustum und verschiedenartiger, auch wasserdichter Bodenbeläge hatte. Eine zentrale Aufgabe war es, ergiebige Wasserquellen für die Badeanlage zu erschliessen. Man darf annehmen, dass sie diese im heutigen Waldgebiet gefunden haben und in grossen Brunnstuben fassten, um das Wasser danach über Aquädukte oder Holzleitungen (Deuchel) in die Badeanlage zu leiten. Diese Wasserleitung ist bislang nicht gefunden worden.

Dieses Bad ist eine eher bescheidene Anlage und könnte in einer Bauzeit von einem bis zwei Jahren hergestellt worden sein. Wir wissen jedoch nicht, wie die ganze Anlage ursprünglich ausgesehen hat und über welche zusätzlichen und möglicherweise aufwendigen Teile sie noch verfügt hat.

Der Bau von Thermen belegt die fortschrittliche römische Ingenieurskunst und Architektur: die Nutzung von Aquädukten/Holzleitungen zur Wasserversorgung und die Entwicklung von Heizsystemen (Hypokaust) für warme Bäder.

Welche Spezialisten (Handwerker) brauchte es dazu?

Dazu gehörten ausgebildete Maurer, Steinmetze, Schmiede, Zimmerleute, Hafner, Ziegelmacher, Dachdecker und Kalkbrenner. Weiter benötigte man viele Hilfskräfte, darunter sicher Sklaven, welche das Baumaterial beschaffen mussten. Anzunehmen ist, dass die körperlich schwersten Arbeiten – insbesondere der Steintransport von einem Hafen an der Aare bis hin zum Bauplatz – mithilfe von Ochsenkarren erledigt wurden.

Ebenso bedurfte es einer beachtlichen Menge an Holz, welches in umliegenden Wäldern geschlagen, gerüstet und zum Bauplatz geschleift wurde. Es diente als Bauholz für Gerüste, für Tragbalken, Holzdecken, Bodenplanken und für den Dachstuhl, aber auch als Brennholz zum Brennen von Kalkmörtel, Tonplatten und Leistenziegeln auf dem Bauplatz.

Für die Verpflegung der Arbeitenden sorgten Köche und Mägde. Die Nahrungsmittel lieferten die Gutshöfe in der näheren Umgebung der Kleinstadt.

Warum gerade an dieser Stelle?

Die Badeanstalt befand sich an einer Hauptstrasse in der gallorömischen Siedlung. Sie konnte so schnell zu Fuss von den Benutzerinnen und Benutzern erreicht werden.

Eine mögliche Erklärung für die Lage des Bades könnte gerade auch die Herleitung des Wassers sein: Der Standort des Bades im Reichenbachwald liegt etwas tiefer als beispielsweise der Bereich bei der Matthäuskirche, womit Wasser von Süden her einfacher zur Badeanlage gebracht werden konnte.

Wie wurde das Bad betrieben?

Der Betrieb und Unterhalt umfasste verschiedene Aufgaben:

- Ein Beamter, der Kurator, kümmerte sich um die Finanzen, die Organisation und den allgemeinen Betrieb.

- Ein oder mehrere Bademeister, der Balneator / die Balneatores, kümmerten sich um die tägliche Pflege und den Betrieb des Bades. Dazu gehörte das Reinigen der Becken und das Kontrollieren der Wassertemperaturen.

- Techniker, die Hypocaustiarii, bedienten den Hypokaust. Sie sorgten dafür, dass das Bad angemessen beheizt wurde, indem sie die Feuerstellen überwachten und regelmässig Holz nachlegten. Für den Betrieb waren sehr grosse Mengen Holz nötig.

- Die Aquaeductarii waren Arbeiter, die sich um die Wasserzufuhr zum Bad kümmerten. Sie warteten die dazu nötigen Aquädukte oder Deuchelleitungen. Sie kontrollierten, dass stets ausreichend frisches Wasser in die Anlage gelangte.

- Das Reinigungs- und Wartungspersonal sorgte für die Sauberkeit der Badeanlage. Sie entfernten Schmutz und Abfall in den Räumen und achteten darauf, dass die Einrichtungen in gutem Zustand blieben.

- Wächter kümmerten sich um die Sicherheit der Badegäste und um die Aufrechterhaltung der Ordnung innerhalb des Bades.

- Therapeuten und Masseure boten den Badegästen Massagen und andere Behandlungen an.

Wer finanzierte diese Anlage?

Die Finanzierung einer Badeanlage erfolgte oft durch den Kaiser / das Reich oder durch reiche Patrizier, die sie der Öffentlichkeit zur Verfügung stellten. Diese Finanzierung diente dazu, Wohlstand und Grosszügigkeit zu demonstrieren und somit die Loyalität der Bevölkerung zu gewinnen. Es war nicht unüblich, dass der Zugang zum Bad kostenlos war oder nur eine geringe Gebühr erhoben wurde.

Warum ist diese Anlage heute eine Ruine?

Mit dem Zerfall des Römischen Reiches wurde auch die Kleinstadt Brenodurum nach und nach aufgegeben und dem Zerfall überlassen. Viele römischen Steingebäude wurden nach ihrer Aufgabe systematisch geplündert, denn das hochwertige Baumaterial war sehr begehrt. Ursprünglich römisches Baumaterial (Spolien) finden wir heute in vielen mittelalterlichen Kirchen verbaut (etwa in der Krypta der Kirche von Amsoldingen).

weiterführend

Vertiefung vor Ort

- Rollenspiel: Schülerinnen und Schüler versetzen sich in die gallorömische Zeit: Sie verkleiden sich, spielen Berufsleute oder Bewohnerinnen und Bewohner der Kleinstadt Brenodurum und berichten einander über Alltägliches aus ihrem Leben, so wie es sich wohl auch im Bad abgespielt hat.

- Hinweis auf den Ortsnamen Brenodurum: In den 1980er-Jahren wurde in der gallorömischen Siedlung auf der Engehalbinsel ein antikes, beschriebenes Zinktäfelchen gefunden. Das Täfelchen misst 11 × 14 cm und wird ins 1. oder 2. Jahrhundert n. Chr. datiert. Die vierzeilige Inschrift wurde in griechischen Buchstaben geschrieben, die Sprache ist Keltisch. Auf der dritten Zeile wird der Ort BRENODOR genannt, was im Lokativ Brenodurum heissen dürfte. Die Inschrift auf dem Täfelchen ist bislang der einzige Hinweis auf den Namen der Siedlung auf der Engehalbinsel. Seit diesem Fund wird der Ort so benannt.

Weiterführend

- Ein Besuch der Theaterarena bei der Matthäuskirche ist sehr zu empfehlen, da es sich hier um das zweite, gut konservierte Gebäude der gallorömischen Kleinstadt auf der Engehalbinsel handelt.

- Auf der Engehalbinsel führt der Verein Pro Brenodor regelmässig archäologische Führungen und Veranstaltungen durch, bei denen das Bad betreten werden kann. Es gibt ein Angebot speziell für Schulen.

Vertiefung nach der Exkursion

- Poster: Die Schülerinnen und Schüler stellen in Gruppen ein Exkursionsposter zusammen. Dieses kann Zeichnungen, Pläne und Beschreibungen enthalten.

- Exkursionsbericht: Die Schülerinnen und Schüler schreiben einen Bericht über ihre Erlebnisse und Erkenntnisse. Diesen können sie mit Skizzen und Fotos ergänzen.

Mitnehmen

- Zeitstrahl

- Ausschnitt der Landeskarte 1:25 000

- Luftbild Google

- Rekonstruktionszeichnung des Römerbades

- Exkursionsblätter zum Zeichnen und Notieren

- Fotoapparat oder Smartphone

- Feldstecher

- Schreibzeug

- Messbänder

- Tücher und Zubehör zum Verkleiden

Bilder

Download

Anreise

Anfahrt mit Bus oder Bahn

Mit dem Zug ab dem Hauptbahnhof Bern bis Bern, Tiefenau. Von dort über die Reichenbachstrasse nach Norden zum Römerbad im Reichenbachwald wandern (etwa 20 Minuten).

Anfahrt mit dem Auto

Parkieren in der Reichenbachstrasse (blaue Zone). Von dort bis zum Römerbad laufen (etwa 15 Minuten).

Die Badeanlage ist aus Schutzgründen nicht betretbar. Das Schutzdach bietet bei schlechter Witterung beschränkten Schutz zum Erledigen der Exkursionsaufträge. Beim Römerbad befindet sich ein Brätliplatz.

CC-BY-SA

Konzept: ADB und PHBern

Didaktische Überlegungen: Martin Furer und Pascal Piller, PHBern

Texte Martin Furer und Pascal Piller, PHBern

Wissenschaftliche Inhalte, Korrektorat: Andrea Lanzicher und Christine Felber, ADB

Titelbild: Martin Furer